Образовательный блог по Институциональной экономике Цинпаевой Ф.С.: ноября 2020

195ad957b85d8bd70b0a0f3fe7cf7361.pdf

Понятие институциональных изменений. Классификация институциональных изменений. Простейший механизм институциональных изменений.

Институциональные изменения (institutional changes) — процесс изменения формальных и неформальных правил, ограничивающих поведение людей, а также поддерживающих их механизмов принуждения.

Во всех общественных сферах институциональные формы меняются, являются объектом конструирования, исторически развиваются, хотя и воспроизводят, выражают в обновленном виде основополагающие базовые институты. Институциональные формы образуют конкретную институциональную среду общества, они изменчивы, постоянно модифицируются, имеют исторически преходящий характер. Очевидно, что "никакая институциональная система никогда не является вполне однородной в смысле единодушного принятия ее целостности, и различные степени приятия могут стать очагами конфликта и изменений? Фундаментальные процессы, благодаря которым сохраняется преемственность социальных систем и их важнейших институциональных производных, порождают передвижки в распределении власти и (экономических) позиций среди неравных групп и категорий людей в обществе и в их отношении к предпосылкам социального порядка" (Эйзенштадт, 1999, с. 85). Такие передвижки, порождаемые как внутренними импульсами, так и влиянием международного окружения, требуют новых, адекватных складывающимся условиям, институциональных форм, в которых закрепляется очередной уровень легитимизации социальных взаимодействий. Поэтому институциональная среда, образованная разнообразными, постоянно меняющимися институциональными формами, подвижна и обусловлена историческим, временным, культурным контекстом. В отличие от них, базовые институты, образующие институциональную матрицу общества и поддерживающие фундаментальные процессы сохранения социальной преемственности и общественной эволюции, неизменны, устойчивы и сохраняют свое содержание.

В соответствии с таким разграничением процесс институциональных изменений можно понимать как процесс совершенствования институциональных форм, осуществляемый в русле эволюции, задаваемой типом институциональной матрицы общества. Это означает, что хотя базовые институты как сущностные связи между основными сферами человеческой деятельности в обществе сохраняют свое содержание, их воплощение в конкретных формах меняющейся социальной практики постоянно развивается. Такой подход отличается от известных концепций институциональных изменений, в которых не принимается во внимание природа институциональной матрицы общества.

Сегодня можно выделить два типа институциональных изменений: эндогенные и экзогенные. Эндогенными можно назвать такие трансформации институциональной структуры экономики, которые осуществляются путем эволюционного изменения существующих правил и норм, составляющих основу институтов.

Экзогенные институциональные изменения являются по своей природе более радикальными и чаще всего проявляются при импорте институтов. Импорт институтов возможен только тогда, когда вектор развития имеющихся “отечественных” институтов совпадает или, по крайней мере, не противоречит требованиям сознательно внедряемых институтов. Экзогенные институциональные изменения осуществляются и в том случае, когда институты конструируются на основании мыслительных конструкций, идеологий и теоретических построений, которые нигде не существовали на практике. Примером этому может служить конструирование нового общества и новой экономики после Октябрьской революции в России 1917 года.

Все типы институциональных изменений, которые описаны в экономической литературе можно сгруппировать так:

1. Инкрементные институциональные изменения за счет закрепления неформальных правил, норм, институтов в относительно малых группах с семейно-родственными связями. Эффективно снижают трансакционные издержки для членов группы.

2. Эволюция институтов. Возникающие неформальные практики постепенно закрепляются как общепризнанные в формальных институтах.

3. Революционные институциональные изменения. Обычно проявляются при экзогенном заимствовании институтов, или их «импорте».

«Главная роль, которую, институты играют в обществе, заключается в уменьшении неопределенности путем установления устойчивой (хотя и необязательно эффективной) структуры взаимодействия между людьми».

Координация в экономике осуществляется на основе текущих цен. В долгосрочном периоде распределение ресурсов и, следовательно, экономическая координация будут зависеть от институтов. Таким образом, роль институтов и правил в долгосрочном периоде и в эволюционном аспекте тождественна роли цен. В плановой экономике фактически не было ценовой координации, но зато существовала координация институциональная, которую обычно не учитывают.

С этим положением согласуется фундаментальная идея Шумпетера о том, что сущность экономического развития заключается не столько в накоплении капитала и приращении дополнительной рабочей силы, сколько в перераспределении наличного капитала и наличной рабочей силы из менее эффективных сфер экономической деятельности в более эффективные. И такое перераспределение в равной степени зависит от относительных цен и институтов.

Механизм институциональных изменений в зависимости от того, в рамках какого экономического порядка осуществляется, тоже может различаться.

«Эволюционная теория обосновывает вывод о том, что с течением времени неэффективные институты отмирают, а эффективные - выживают, и поэтому происходит постепенное развитие более эффективных форм экономической, политической и социальной организации».

«Источником изменений служат меняющиеся относительные цены или предпочтения».

Сложность изучения институциональных изменений определяется еще и тем фактом, что такие изменения в большинстве случаев имеют инкрементный и непрерывный характер (в отличие от дискретных, революционных изменений). Поэтому оценить предельные институциональные изменения довольно сложно, так как они «могут быть следствием изменений в правилах, неформальных ограничениях, в способах и эффективности принуждения к использованию правил и ограничений».

В отличие от эволюции биологической, в социальной эволюции навыки, умения, знания и опыт не передаются по наследству, а усваиваются, приобретаются, наследуются в ходе обучения в социальных организациях и группах. Если в биологической эволюции происходит наследование признаков родителей, то в социальной – опыта традиций социальных коллективов и общества в целом.

Если цены на рынке образуются благодаря конкуренции, то долгосрочные ориентиры, определяющие сам порядок экономической организации, тоже конкурируют с альтернативными вариантами поведения. Если институциональная структура находится в стадии формирования или изменения, то институты, конституирующие ее, будут возникать и закрепляться в зависимости от сравнительной эффективности альтернативных способов координации хозяйственной деятельности.

Неэффективность одних и эффективность других механизмов координации выявляется в результате институциональной метаконкуренции. Обычно в экономической литературе под метаконкуренцией понимается конкуренция институтов: "если какая-либо форма экономической организации существует, значит она эффективна, потому что в процессе конкурентной борьбы выживают сильнейшие, т. е. наиболее эффективные институты".

Объяснение способа институционального отбора в зависимости от предельной выгоды (количество блага/ издержки) от применения того или иного института:

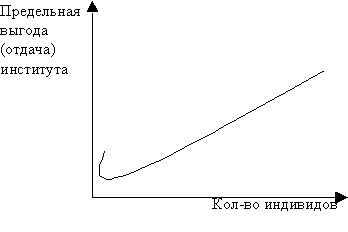

1. В расширенном порядке закрепляются институты, которые при значительном увеличении числа индивидов, следующих в рамках их правил и ограничений, дают возрастающую предельную отдачу для всей группы, в рамках которой применяется данный институт. Причем группа, по всей видимости, должна быть большая, следуя традиционной теории групп. Действия в рамках таких институтов будут привлекательными для большинства индивидов в группе, поэтому для выполнения правил и ограничений, предписываемых институтом, нет необходимости для насилия или какого - либо другого принуждения. Здесь выбор индивиды делают сами. Примером может служить возрастающая предельная отдача от института индивидуализированной собственности, или системы свободной контрактации, или рыночного обмена.

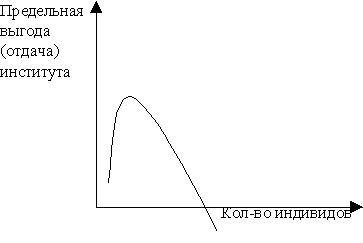

2. Также может наблюдаться преимущественно убывающая отдача от следования правилам и ограничениям того или иного института. Хотя для узкого круга лиц предельная отдача может наблюдаться положительной, при увеличении круга лиц, входящих в сферу действия этого института, предельная отдача непременно снижается. Примером здесь могут служить институты распределения экономических благ и льгот в командной экономике. Следование таким институтам невозможно без принуждения (по крайней мере, в довольно длительном периоде).

Примером такого института в современной России является социальное страхование, в частности, выплаты на лечение и отдых. В 1997 году 80% таких выплат были предоставлены 20% домохозяйств, имеющих наивысшие доходы.

Модель институциональных изменений д. Норта

Норт выделил следующие основные источники институциональных изменений.

Изменения в относительных ценах приводят к институциональным изменениям, которые восстанавливают экономическую эффективность в экономике или способствуют ее достижению. Изменения в относительных ценах (например, изменения в соотношении цен факторов производства — цен на землю и труд, труд и капитал, капитал и землю) меняют стимулы экономических агентов, которые вступают во взаимодействие друг с другом. Новые относительные цены создают новые возможности получения доходов, которые требуют институциональных изменений.

В качестве примера Норт приводит изменение в относительных ценах на землю и труд в XIV и XV веках. В этот период в Европе наблюдается резкое сокращение численности населения в результате голода, повторяющихся эпидемий чумы и других болезней, войн и революций. Это был период абсолютного сокращения численности населения, в результате которого произошло изменение относительных цен факторов производства: земли и труда.

Вторым источником институциональных изменений служат технологические инновации, которые в свою очередь ведут к изменению относительных цен. Рассмотрим условный пример институциональных изменений в результате появления новых технологических возможностей. Представим себе, что мы можем отапливать дом не масляным или газовым обогревателем, а с помощью установленного на крыше коллектора солнечных лучей. Чтобы принять решение мы должны сравнить техническую эффективность обогревателей и их цены. Для традиционных видов отопления это сделать нетрудно, а техническая эффективность солнечной батареи очень сильно зависит от институциональных соглашений, принятых в обществе, ведь ваш сосед может вырастить на своем участке дерево, которое будет препятствовать попаданию солнечных лучей в ваш коллектор. Т.е. техническая эффективность новой техники зависит от сложившейся институциональной среды.

Институциональное изменение (принятие закона, запрещающее вашему соседу создавать препятствия для пользования солнечной батареей) станет следствием появления новой технологии. Производители солнечных батарей и те, кто намерен пользоваться ими, предпримут определенные действия, которые приведут к институциональным изменениям.

И, наконец, еще один источник институциональных изменений — это изменения во вкусах и предпочтениях людей. В качестве примера здесь можно привести серьезное институциональное изменение, которое само по себе не может быть полностью объяснено изменением соотношения цен, и в котором основную роль играли идеи — это движение за отмену рабства в Соединенных Штатах. Ведь во время Гражданской войны в Америке институт рабства еще оставался экономически выгодным.

Простейшая модель институциональных изменений

Итак, мы говорили о том, что одним из источников институциональных изменений является изменение относительных цен. Но цены меняются постоянно и поэтому возникает вопрос о том, когда изменения относительных цен ведут к институциональным изменениям, а когда их следствием является просто пересмотр контрактов в рамках действующих правил.

Для дальнейших рассуждений нам потребуется определение институционального равновесия, которое дает Д. Норт: «Институциональное равновесие — это такая ситуация, в которой при данном соотношении сил игроков и данном наборе контрактных отношений, образующих экономический обмен в обществе, ни один из игроков не считает для себя выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию отношений. Заметьте, что такая ситуация не означает, что все игроки довольны существующими правилами и контрактами. Она означает лишь то, что при данных относительных издержках и выигрышах от изменения игры, которую ведут участники контрактных отношений, им невыгодно менять игру» [Норт, 1997б, с. 111—112].

Агентами институциональных изменений являются предприниматели (экономические и политические), формирующие организации, которые являются их орудием. Индивиды, конечно, могут действовать и в одиночку, но могут и организоваться с определенной целью. Организованные группы способны к более концентрированному действию.

В институциональную структуру встроены стимулы, и они играют решающую роль в том, какие организации будут возникать, и какие знания и навыки они будут приобретать. Если институциональная структура общества поощряет криминальную деятельность, то будут возникать организации, которые используют эти возможности максимизации прибыли. Если, наоборот наибольшую выгоду в данных институциональных рамках предприниматели могут получить от производственной деятельности, то будут возникать организации, которые станут инвестировать средства в приобретение знаний и навыков в этой сфере.

Поведение организаций, максимизирующих богатство, может принимать форму выбора в рамках существующих правил и ограничений, или проявлятся в виде попыток изменения самих правил и ограничений. Какое направление выберет организация, зависит от ее восприятия выигрыша. В современной экономике организации затрачивают ресурсы в обоих направлениях.

Рассмотрим теперь простейшую модель институциональных изменений. Относительные цены изменились, и одна из сторон, участвующих в обмене (это может быть обмен как экономический, так и политический) чувствует, что она одна или они обе могут выиграть от изменения контракта. В этом случае будет предпринята попытка пересмотра контракта. Однако контракты вписаны в иерархию других правил и изменение условий договора может оказаться невозможным без изменения правил, находящихся на более высоких ступенях иерархии (или без нарушения какого-то неформального правила). В этом случае та сторона, которая хочет улучшить свое положение, может попытаться затратить ресурсы на изменение правил, более высокого уровня. Если же речь идет о неформальном правиле, то изменения в относительных ценах могут привести к их эрозии и замене другой нормой. Если люди начинают игнорировать неформальное правило, и оно перестает подкрепляться механизмом принуждения, то со временем оно перестает действовать и заменяется другим институтом.

Рассмотренная модель очень простая, здесь не учитывается большое количество других факторов, например, проблема безбилетника, которая препятствует коллективному действию.

Источником дискретных институциональных изменений служат войны, революции, завоевания и стихийные природные бедствия, которые нарушают непрерывность институционального развития. Дискретные изменения — это радикальные изменения в формальных правилах.

Почему непрерывность институциональных изменений нарушается и происходят революции? Обычно институциональные изменения происходят в рамках, с которыми согласна каждая из сторон. Кризисная ситуация в обществе может разрешаться с помощью перестройки политических институтов, но для этого институциональная структура общества должна предоставлять возможности компромиссов между игроками. Если в обществе нет институциональных рамок для разрешения конфликтов, если отсутствуют институты, которые выполняли бы роль посредника, тогда агенты институциональных изменений могут сформировать коалиции, которые попытаются разрешить кризис с помощью насилия.

В связи с революциями возникает вопрос о том, почему люди участвуют в революции, ведь издержки участия могут быть очень велики (вплоть до гибели), в то время как выигрыши весьма неопределенны. Как в этом случае удается преодолеть проблему безбилетника? Стандартная экономическая теория, использующая принцип методологического индивидуализма и считающая, что индивиды действуют только исходя из своей выгоды, сопоставляя выгоды и издержки, ответить на этот вопрос не может. Здесь вступает в действие идеология, которая может быть весьма действенным способом преодоления проблемы коллективных действий. Чем сильнее идеологические убеждения участников, тем большую цену они готовы заплатить. Однако неоинституциональной теории не удалось пока объяснить идеологию с позиций методологического индивидуализма.

Институциональная динамика: роль прошлого в развитии институтов – два подхода.

Какую роль играет прошлое в современном развитии институтов? Можно выделить два основных подхода к этому вопросу.

1. Сторонники первого считают, что в обществе действует эволюционный механизм, который отбирает наиболее эффективные институты и организации, приносяшие наибольшую пользу обществу.

2. Другие авторы уверены, что выживают не обязательно самые эффективные институты и организации. Развитие в прошлом могло пойти по неоптимальному пути.

Круг авторов, которые считают (иногда в неявном виде), что эволюционные процессы в целом ведут в направлении к оптимальности и эффективности, достаточно широк. Их иногда называют историческими оптимистами, а этот подход — панглоссианским по имени героя философской повести Вольтера*.

* В философской повести Вольтера «Кандид или оптимизм» есть герой, которого зовут доктор Панглосс — это наставник главного героя. Доктор Панглосс, который с тупым оптимизмом постоянно утверждал: «Все к лучшему в этом лучшем из миров», в конце концов, был повешен за богохульственные речи в Лиссабоне после землетрясения.

В современной экономической литературе этот подход проявляется в попытке оправдать гипотезу о максимизирующем поведении экономических агентов или гипотезу о рациональном поведении ссылкой на естественный отбор. Впервые такая попытка была предпринята Алчианом в 1950 году в его знаменитой статье «Неопределенность, эволюция и экономическая теория».

Статья была написана как ответ на критику предпосылки неоклассической теории о максимизирующем поведении экономических агентов. Это направление критики маржиналистской теории возникло в 1930-х годах в Англии и в 1940-х годах в Америке на базе эмпирических исследований поведения предпринимателей, которые показали, что при принятии решений предприниматели не осуществляют расчет и сопоставление предельных величин издержек и выгод. Зачастую они даже не располагают информацией, необходимой для этих расчетов.

В ответ на эту критику Алчиан заявил, что выживают те фирмы и индивиды, которые максимизируют прибыль, даже если они и не делают это целенаправленно. Он выдвинул аргумент о естественном отборе, который был призван доказать, что обезличенные рыночные силы действуют таким образом, что соблюдаются все теоремы, описывающие поведение фирмы в неоклассической теории, даже если предпосылки о поведении фирмы, направленном на максимизацию прибыли, неверны. В условиях неопределенности, неполной информации и несовершенного знания максимизация прибыли не может быть руководством к действию. Заранее, ex ante, мы не можем сказать, какое поведение приведет к наилучшим результатам. Лишь задним числом, ex post можно определить, какие действия принесли наибольшую прибыль.

В теории Алчиана не предполагается, что экономические агенты действуют целенаправленно и сознательно. Индивид может реагировать на неопределенность, строго придерживаясь привычек и обычного поведения, которые ассоциировались с успехом в прошлом, он может использовать метод проб и ошибок, или имитировать поведение наиболее удачных фирм. Рынок же отберет те виды поведения, которые были бы правильными в условиях совершенного предвидения. Подобный тип рациональности Уильямсон называет органической (organic rationality). C этим типом рациональности ассоциируются эволюционные теории (Алчиан, Нельсон и Уинтер), а также австрийская школа (Хайек, Менгер, Кирцнер)

Фридмен в статье 1953 года пошел еще дальше и заявил, что естественный отбор ведет к оптимизирующему поведению агентов и фирм. Естественный отбор у Фридмена — это основание для того чтобы предполагать, что агенты действуют так, как будто они рационально стремятся максимизировать ожидаемый результат, независимо от того, делают они это или нет. «Таким образом, они как будто знают соответствующие функции спроса и издержек, вычисляют предельные издержки и предельный доход от всех доступных им видов деятельности и увеличивают масштаб каждого из видов деятельности до такого момента, пока соответствующие предельные издержки и предельный доход не сравняются».

У этих авторов, однако, остается неясным сам механизм естественного отбора. Алчиан предполагает, что фирмы имитируют тех, кому удается максимизировать прибыль. Но остается невыясненным вопрос о том, откуда фирмы знают, какие характеристики они должны имитировать. В качестве критики идеи Алчиана Пенроуз высказывает аргумент о том, что в экономике нельзя проводить аналогию с естественным отбором в биологии, поскольку не обнаружен экономический аналог наследственным характеристикам, передаваемым с помощью генов.

Итак, этот подход основывается на идее о том, что капиталистическая конкуренция действует подобно эволюционному процессу в биологии, отбирая наиболее эффективные институциональные формы и способы организации. Эта идея прослеживается в работах Йенсена, Уильямсона, Меклинга, Норта и других институционалистов.

Сторонники второго подхода обращают внимание на те явления, которые противоречат тезису о том, что выживают только наиболее эффективные институциональные структуры и организационные формы. Одно из таких явлений — это зависимость от траектории развития (path dependence).

Если бы институты существовали в мире, где трансакционные издержки равны нулю, то предшествующее экономическое развитие не имело бы никакого значения. Изменения в относительных ценах или в предпочтениях немедленно влекли бы за собой соответствующую перестройку институтов. Но в реальном мире, где трансакционные издержки не равны нулю, важное значение приобретает сам процесс, в ходе которого возникли современные институты, ведь этот процесс ограничивает выбор в будущем. Именно он определяет расходящиеся направления развития общества, политических систем и экономик. «Зависимость от траектории предшествующего развития означает, что история имеет значение. Нельзя понять альтернативы, с которыми мы сталкиваемся сегодня (и определить их содержание в процессе моделирования экономической деятельности), не проследив путь инкрементного развития институтов».

Примеры технологических аномалий : упорное существование узкой железнодорожной колеи, вытеснение системами с переменным током других систем, работающих на токе постоянном, победа бензинового автомобильного двигателя над паровым и электрическим — все это иллюстрация того факта, что выбранное однажды направление изменений в технологической сфере может привести к преобладанию одного технического решения, даже, если оно оказывается менее эффективным по сравнению с альтернативным решением, которому не удалось закрепиться.

Это явление зависимости от пути развития в сфере технологии объясняется тем, что развитие явления может сопровождаться нарастанием связанной исключительно с ним и благоприятствующей ему внешней среды. Именно эта внешняя среда и направляет развитие явления по определенной траектории [Нестеренко, 1997]. В нашем примере эта среда включала производителей и потребителей печатных машинок, а также машинисток с их навыками печатания вслепую и организации, которые занимались их подготовкой.Что такое зависимость от траектории развития применительно к экономическим институтам общества? Применительно к обществу это понятие означает, что общество и экономика воспроизводят социальные и культурные институты прошлого, постепенно внося в них изменения. В наиболее простом виде эту зависимость от траектории развития можно представить следующим образом. Мы имеем первоначальный набор институтов, который создает, например, отрицательные стимулы к производственной деятельности. В этой институциональной среде создаются организации и группы, которые получают выгоду в рамках действующих правил. Возникает идеология, которая не только оправдывает существующую структуру общества, но и объясняет слабое функционирование экономики. Результатом будет политика, усиливающая существующие институты и организации, а также действующие в этой системе стимулы.

Институциональная динамика: формы зависимости от траектории развития (теории Марка Ро, Либовица, Марголиса).

В литературе выделяется несколько форм зависимости от траектории развития. Идею о существовании различных форм данного явления предложили Марк Ро, который говорит о слабой, средней и сильной степени зависимости от траектории развития а также Стэн Либовитц и Стефен Марголис, которые выделили зависимость первой, второй и третьей степени.

Чтобы понять различие между этими формами зависимости от траектории развития, рассмотрим следующий условный пример. Мы едем по дороге, на которой много поворотов и думаем о том, что прямая дорога была бы более удобной. Но современная дорога зависит от того пути, который был выбран много веков тому назад торговцем мехами, прорубавшем эту дорогу в дремучем лесу, где водились волки. Чтобы избежать встреч с хищниками, он обходил места их обитания. Поскольку он не был хорошим охотником, то путь получился не прямой, а с множеством поворотов. По этой дороге позже ездили люди, расширяли ее, вдоль дороги стали вырастать селения, возникла промышленность. Дорогу заасфальтировали, сделав ее пригодной для современного транспорта. Но вот настало время ремонтировать дорогу и возник вопрос, не стоит ли сделать эту дорогу прямой? Но тогда придется сносить дома и закрывать фабрики. Конечно, если бы дорогу строили сейчас, то выбрали бы прямой путь. Но общество уже осуществило инвестиции в эту дорогу и в инфраструктуру, связанную с ней, и вся система будет приспосабливаться к этой дороге: водители будут приобретать соответствующие навыки езды, будут разрабатываться специальные автомобили, рассчитанные на большое количество поворотов и т.д.

С помощью этого примера мы теперь проиллюстрируем различные формы зависимости от траектории развития

1. Слабая форма или зависимость от пути развития первой степени. Эта форма имеет место тогда, когда один институциональный (или технологический) результат был бы не хуже альтернативного. Каждый хорош по-своему, каждый достаточно эффективен. В прошлом общество осуществило выбор между двумя институтами, и этот выбор закрепился. Выбранный институт функционирует не хуже, чем альтернативный, от которого отказались. Примером зависимости от траектории развития этого вида может служить выбор в пользу правостороннего или левостороннего движения, сделанный в различных странах.

2. Средняя форма или зависимость от траектории развития второй степени. Зависимость от траектории развития этого типа связана с неэффективностью выбранного пути. Она определяется неспособностью индивидов к совершенному предвидению будущего, поэтому решения, которые представлялись эффективными ex ante, не всегда могут оказаться эффективными ex post. Если бы мы осуществляли свой выбор сейчас, то выбрали бы другую альтернативу, поскольку неэффективность выбора уже очевидна. Но инвестиции в связи с выбранной альтернативой уже осуществлены, и перестраивать систему неэффективно. Мы сожалеем о сделанном в прошлом выборе, но нет никакого экономического смысла в изменении. В нашем абстрактном примере предположим, что издержки уничтожения волков были равны выгоде от прямой дороги. Развитие могло пойти по любому пути, но первый торговец, который путешествовал через лес, был плохим охотником, поэтому у нас теперь дорога с множеством поворотов. Для этого торговца прямая дорога была более дорогостоящей, но если бы первым прошел хороший охотник, то дорога была бы прямой. Но сейчас издержки выравнивания дороги слишком высоки, и мы лишь сожалеем о том, что было сделано, однако выбор другой альтернативы сейчас был бы неэффективным.

Можно применить эти абстрактные рассуждения к выбору модели корпоративного управления. Любая из моделей корпоративного управления имеет свои недостатки и связана с определенными издержками. В американской системе — это агентские издержки, связанные с положением управляющих, слишком короткий временной горизонт принятия решений, издержки, связанные с жесткой вертикальной интеграцией. В германской и японской моделях — это агентские издержки, связанные с финансовыми институтами, чрезмерные вложения в долгосрочные инвестиционные проекты, подавление инновационной активности. Однако переход от одной модели корпоративного управления к другой в каждой из этих стран был бы неэффективным.

3. Сильная форма или зависимость от пути развития третьей степени. Она имеет место тогда, когда ценность новой дороги превышает издержки сноса зданий и строительства новой дороги. Однако мы не строим новую дорогу, потому что кроме невозвратных издержек есть еще издержки другого рода, которые препятствуют строительству новой дороги, причем эти издержки создаются самой старой дорогой и связаны, во-первых, с информацией, которой мы располагаем (и нашей идеологией) и, во-вторых, с общественным выбором и трансакционными издержками политических рынков. Сторонники новой дороги, возможно, не имеют никакого влияния в законодательных органах, а те группы, которые связаны со старой дорогой и которые возникли благодаря этой дороге, возможно, весьма влиятельны, и могут блокировать перемены. В этом случае осуществить перемены помешают трансакционные издержки политических рынков. Возможно также, что информацию, которая помогла бы обосновать выбор новой дороги и определить, где должна проходить эта новая дорога, очень трудно оценить, потому что мы ничего не знаем о новой дороге, а когда начинаем над этим задумываться, то наши рассуждения принимают направление, заданное нашими представлениями о «нормальных» дорогах. Имеющиеся в наших головах ментальные конструкции, заданные нашим движением по определенной траектории развития, мешают нам выбрать новый путь. Для человеческого мышления характерна ограниченность возможностей воображения. Эти пределы определяются опытом и привычным мышлением, которые зависят от той культуры, частью которой является человек. Общество не может эффективно рассуждать о новом пути, потому что у него нет соответствующего словаря, концепции и даже веры в то, что другой путь вообще может существовать. Таким образом, дополнительным источником возможной неэффективности институтов могут быть идеи и идеологические установки, которые определяют те ментальные конструкции, при помощи которых люди обрабатывают информацию, необходимую для принятия решений.

При третьей форме зависимости от траектории развития следование по старому пути ведет к результату, который неэффективен, но в этом случае результат можно исправить. Траекторию движения общества в случае зависимости слабой и средней формы нельзя исправить при нашем состоянии знания и тех альтернативах, которые доступны. Сильная степень зависимости в принципе предполагает возможность исправить траекторию движения, и она в наибольшей степени и привлекает внимание экономистов.

Выделенные нами два подхода: оптимистический, рассматривающий конкурентный рынок как механизм естественного отбора, и подход, уделяющий основное внимание неэффективным институциональным структурам и зависимости от траектории развития, приводят к различным рекомендациям в области политики. Сторонники эволюционной теории, указывающие на то, что эволюционные процессы в обществе не ведут с неизбежностью к оптимальным результатам, считают желательными некоторые ограниченные формы государственного вмешательства в экономическую жизнь с целью исправления траектории, по которой движется общество.

129 комментариев:

1. Институциональные изменения, связанные со сменой модели экономического развития, экономической стратегии и политики, могут быть как инкрементными, так и революционными. Общее у них - это изменение формальных и неформальных норм и правил, которые регулируют экономическую деятельность. Различия заключаются в масштабах и характере изменений: инкрементальные изменения происходят постепенно и затрагивают относительно малые группы, тогда как революционные изменения происходят быстро и затрагивают всю экономическую систему. Вектор институциональных изменений зависит от конкретной ситуации и может быть как прогрессивным, так и регрессивным.

Реформы 90-х годов в России можно отнести к революционным институциональным изменениям, так как они привели к радикальным изменениям в экономической системе, политической стратегии и экономической политике.

2. Примеры внешних институтов: международные организации, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Примеры внутренних институтов: правительство, судебная система, банковская система.

В переходной экономике особенности формирования внешних и внутренних институтов заключаются в их адаптации к новым условиям и требованиям. Они оказывают значительное влияние на институциональные изменения, так как их работа и взаимодействие с другими институтами формируют экономическую систему и регулируют экономическую деятельность.

3. Институциональные изменения в России идут сложно и противоречиво из-за множества факторов, включая недостаток политической стабильности, слабую правовую систему, коррупцию и низкую эффективность государственного аппарата. Эти факторы создают препятствия для реализации институциональных изменений и приводят к их противоречивости и сложности.

4. Государство, институты и экономическая система тесно связаны друг с другом. Государство формирует и регулирует институты, которые в свою очередь влияют на экономическую систему. Государство также играет важную роль в обеспечении стабильности и предсказуемости в экономической системе.

5. Для выхода из институциональной ловушки можно рассмотреть следующие пути: укрепление правовой системы и правоприменения, улучшение управления и прозрачности, развитие гражданского общества и независимой судебной системы, привлечение международного опыта и знаний, а также поддержку инноваций и предпринимательства.

Садрудинова Патимат

Вариант7

1. В чем причина неэффективности государства в процессе институциональных изменений?

Неэффективность государства в процессе изменения институтов может быть связана с несколькими факторами:

1. Отсутствие правил для разрешения конфликтов: Если в обществе нет четких правил, как решать споры, это может привести к неразберихе и насилию вместо мирного изменения институтов.

2. Старые идеологии: Устойчивые идеи и убеждения могут мешать внедрению новых институтов. Если существующие правила оправдываются через старые идеологии, это может затруднить изменения.

3. Кризисы: В тяжелые времена государственные структуры могут не справляться с ситуацией, что приводит к насильственным методам изменения, а не к легитимным.

4. Высокие издержки: Внедрение новых институтов может быть дорогим и трудным, что делает действия государства менее эффективными.

5. Неподходящие пути: Государство может продолжать поддерживать устаревшие институты, потому что изменение требует много усилий и ресурсов.

2. Какую роль играют образование и культура в институциональных изменениях?

Образование и культура играют важную роль в изменениях институтов по следующим причинам:

1. Знания и навыки: Образование помогает людям получить нужные знания и навыки, чтобы адаптироваться к новым условиям и принимать новые институты.

2. Изменение ценностей: Культурные нормы и ценности влияют на то, как люди воспринимают изменения. Если культура поощряет новшества, это облегчает принятие новых институтов.

3. Готовность к изменениям: Высокий уровень образования делает общество более открытым к изменениям, позволяя быстрее адаптироваться к новым условиям.

4. Идеологические установки: Образование формирует убеждения, которые могут поддерживать или противодействовать изменениям. Идеи, полученные в образовательных учреждениях, могут стать основой для новых институтов.

5. Социальная сплоченность: Культура и образование могут объединять людей, что помогает легитимизировать новые институты и снижать сопротивление изменениям.

Таким образом, образование и культура создают основу для изменений в институтах, влияя на то, как общество воспринимает и принимает эти изменение.

Вариант 6

вопрос 1

Что понимается под трансплантацией института? Каковы причины не работоспособности (дисфункциональности) трансплантируемого института?

Ответ:

Трансплантация института — это процесс переноса и внедрения институтов или систем (например, правовых, экономических, социальных) из одной страны или культурного контекста в другой. Причины неработоспособности или дисфункциональности трансплантируемого института включают :

1. Культурные различия это отсутствие согласования новых институтов с местными традициями, нормами и ценностями может привести к их непринятию обществом.

2. Исторический контекст то есть каждый институт формировался в определенной исторической обстановке. Непонимание или игнорирование этого контекста может снизить эффективность трансплантированного института.

3. Политическая среда. Некоторые институты могут не функционировать должным образом из-за отсутствия поддержки со стороны государства или политической элиты.

4. Экономические условия экономическая стабильность и развитость инфраструктуры необходимы для функционирования многих институтов. Нехватка ресурсов может привести к их неэффективности.

5. Технические аспекты: Необходимость адаптации института к местным условиям, включая законодательные и бюрократические особенности, может вызывать трудности.

6. Институциональная память: Отсутствие накопленного опыта и знаний о том, как эффективно функционирует тот или иной институт, может препятствовать его успешной интеграции.

Трансплантация институтов требует анализа локального контекста и наличии необходимых ресурсов для успешной реализации и адаптации

вопрос 2

Что собой представляет неформальная институционализация?

ответь на вопрос кратко пожалуйста

ответ:

Неформальная институционализация — это процесс формирования и закрепления неофициальных норм, правил и практик в обществе или организации, которые не прописаны в законах или официальных документах, но активно влияют на поведение людей. Это может включать традиции, обычаи, социальные нормы и отношения, которые возникают спонтанно и регулируют взаимодействия в сообществе.

Вариант 6

вопрос 1

Что понимается под трансплантацией института? Каковы причины не работоспособности (дисфункциональности) трансплантируемого института?

Ответ:

Трансплантация института — это процесс переноса и внедрения институтов или систем (например, правовых, экономических, социальных) из одной страны или культурного контекста в другой. Причины неработоспособности или дисфункциональности трансплантируемого института включают :

1. Культурные различия это отсутствие согласования новых институтов с местными традициями, нормами и ценностями может привести к их непринятию обществом.

2. Исторический контекст то есть каждый институт формировался в определенной исторической обстановке. Непонимание или игнорирование этого контекста может снизить эффективность трансплантированного института.

3. Политическая среда. Некоторые институты могут не функционировать должным образом из-за отсутствия поддержки со стороны государства или политической элиты.

4. Экономические условия экономическая стабильность и развитость инфраструктуры необходимы для функционирования многих институтов. Нехватка ресурсов может привести к их неэффективности.

5. Технические аспекты: Необходимость адаптации института к местным условиям, включая законодательные и бюрократические особенности, может вызывать трудности.

6. Институциональная память: Отсутствие накопленного опыта и знаний о том, как эффективно функционирует тот или иной институт, может препятствовать его успешной интеграции.

Трансплантация институтов требует анализа локального контекста и наличии необходимых ресурсов для успешной реализации и адаптации

вопрос 2

Что собой представляет неформальная институционализация?

ответь на вопрос кратко пожалуйста

ответ:

Неформальная институционализация — это процесс формирования и закрепления неофициальных норм, правил и практик в обществе или организации, которые не прописаны в законах или официальных документах, но активно влияют на поведение людей. Это может включать традиции, обычаи, социальные нормы и отношения, которые возникают спонтанно и регулируют взаимодействия в сообществе.

Эльдарова Меседу, 5 вариант

Вопрос: Объясните причины и характер революционных институциональных изменений.

Ответ:

Революционные институциональные изменения — это резкие и глубокие преобразования в институциональной структуре общества, которые могут происходить в результате различных факторов. Эти изменения часто затрагивают политические, экономические и социальные институты и могут быть вызваны как внутренними, так и внешними обстоятельствами

Причины революционных институциональных изменений:

1. Социальное недовольство: Когда значительная часть населения испытывает недовольство существующими институтами (например, из-за коррупции, неравенства или репрессий), это может привести к массовым протестам и требованиям изменений.

2. Экономические кризисы: Экономические трудности, такие как высокая инфляция, безработица или финансовые кризисы, могут подорвать доверие к существующим институтам и спровоцировать их пересмотр или замену.

3. Политическая репрессия: Авторитарные режимы, подавляющие гражданские права и свободы, могут столкнуться с революционными движениями, когда население решает бороться за свои права и свободы.

4. Влияние внешних факторов: Внешние влияния, такие как иностранные вмешательства, глобальные экономические изменения или культурные трансформации, могут способствовать революционным изменениям внутри стран.

5. Технологические изменения: Новые технологии могут изменить способы производства и общения, что приводит к необходимости пересмотра существующих институтов.

Характер революционных институциональных изменений:

1. Глубокая трансформация: Революционные изменения часто затрагивают основы существующих институтов, включая их цели, функции и структуру. Это может привести к созданию совершенно новых институтов.

2. Непредсказуемость: Революционные процессы могут быть крайне непредсказуемыми. Результаты могут варьироваться от успешного создания новых демократических институтов до установления новых авторитарных режимов.

3. Массовое участие: Революционные изменения часто сопровождаются широким участием населения, включая различные социальные группы и классы, что отличает их от эволюционных изменений, происходящих в рамках элит.

4. Краткосрочные и долгосрочные последствия: Революционные изменения могут вызывать как краткосрочные последствия (например, насилие и нестабильность), так и долгосрочные эффекты (например, изменение политической культуры или социальной структуры).

5. Конфликт и насилие: Революционные процессы часто сопровождаются конфликтами и насилием, что может привести к значительным человеческим потерям и разрушениям.

6. Институциональная нестабильность:

Вопрос: Что такое "зависимость от пути развития" и как она проявляется в институциональной сфере?

Ответ:

Зависимость от пути развития — это концепция, которая описывает, как исторические события и решения влияют на последующие выборы и развитие систем. В контексте институциональной сферы эта зависимость означает, что определенные институциональные структуры, правила и практики могут сохраняться и развиваться в определенном направлении из-за исторических факторов, даже если другие пути могли бы быть более эффективными или желательными.

Проявления зависимости от пути развития в институциональной сфере:

1. Закрепление институтов: Разные страны или регионы могут развивать свои институты (например, правовые, экономические, политические) на основе исторических решений.

2. Сложность изменений: Изменение устоявшихся институтов может быть затруднено из-за существующих интересов, которые были созданы вокруг этих институтов.

3. Кумулятивные преимущества: Некоторые институты могут получать преимущества по мере их использования и распространения.

4. Необходимость адаптации: Институты могут эволюционировать в ответ на изменения в окружающей среде, но этот процесс часто происходит медленно и зависит от уже существующих структур.

1.Изменение правила в контексте институциональной динамики понимается как модификация формальных или неформальных норм регулирующих поведение людей, а также механизмов их принуждения. Это часть процесса институциональных изменений, который включает:

-Эволюционную трансформацию (например, постепенное закрепление неформальных практик в формальных правилах).

Революционные сдвиги

Инкрементные изменения

Изменение правил может быть спровоцировано такими причинами как:

- Изменением относительных цен

- Технологическими инновациями требующими новых институциональных соглашений

- Сдвигами в предпочтениях и идеологиях

2. Причины устойчивости институциональной структуры общества

Устойчивость институциональной структуры обусловлена следующими факторами такими как:

Базовые институты (институциональная матрица)

- Это фундаментальные, устойчивые связи между основными сферами общества (экономика, политика, идеология).

Институциональное равновесие

- Ситуация, когда ни один из участников не видит выгоды в изменении правил, так как затраты на реструктуризацию превышают потенциальные выгоды.

Роль неформальных норм и традиций

- Неформальные правила (обычаи, культурные нормы) меняются медленнее формальных и служат стабилизирующим элементом.

Механизмы принуждения

- Формальные институты подкрепляются государственным принуждением, а неформальные — социальными санкциями.

Коллективная инерция и проблема безбилетника

- Изменение правил требует коллективных действий, что затруднено из-за риска неучастия в затратах при получении выгод.

Эффективность существующих институтов

- Эволюционный отбор может сохранять эффективные институты, дающие возрастающую предельную отдачу

Исаева Разият Таможенное дело 1 курс

1. Кто такие рейдеры?

Рейдеры - это лица или группы лиц , которые занимаются захватом чужой собственности, чаще всего - бизнесов и предприятий.

Захваты могут быть:

1. законными (например, покупка акций на бирже до получения контрольного пакета)

2. недружественными (без согласия руководства)

3. незаконными (враждебными) - использованием подделок, давления на суды, рейдерских атак, подкупа, силовых структур

Цель рейдера - быстро завладеть активами компании, вывести прибыль, перепродать бизнес или «обанкротить» конкурента

2. Какие объекты наиболее привлекательны для рейдера?

* Недооцененные предприятия с ликвидными активами, такими как земля, здания, производственное оборудование, склады в Москве или других крупных городах.

* Компании со слабой системой корпоративного управления, где можно легко повлиять на собрания акционеров, подделать протоколы и сменить руководство.

* Фирмы с неоформленной или незащищенной собственностью - например, спорная земля или неуточнённые права акционеров.

* Предприятия с раздробленной структурой акционеров, где большинство держателей акций - миноритарии и не контролируют управление.

* Фирмы, находящиеся в долгах или в финансовом кризисе - они легко «продаются» или банкротятся.

* Средний и малый бизнес, не способный нанять юристов или обеспечить защиту, особенно в регионах.

3. Что такое «недружественные» и «враждебные» поглощения? Есть ли между ними разница?

Да, разница есть

* Недружественное поглощение - это покупка контрольного пакета акций без согласия руководства компании, но формально по закону (например, на фондовом рынке, через оферты акционерам). Такая сделка не нарушает закон, но идет вразрез с интересами менеджмента.

* Враждебное поглощение - это противоправное завладение бизнесом с использованием мошенничества, подкупа, силовых действий (рейдерские атаки, подделка решений, смена реестродержателя, участие силовиков итд)

1. Кто такие рейдеры?

Рейдеры — это лица или организации, которые захватывают контроль над предприятиями, часто используя агрессивные, незаконные или полузаконные методы. Они могут действовать в интересах третьих лиц, включая крупные компании, и применяют как экономические и

правовые, так и силовые способы.

2. Какие объекты наиболее

привлекательны для рейдера? Наиболее уязвимы компании с

распылённой структурой собственности (много миноритарных акционеров), неэффективным менеджментом, слабой защитой прав собственности и корпоративного контроля, а также те, чья рыночная стоимость ниже потенциальной

Стоимости активов.

3. Как вы понимаете

«недружественные» и «враждебные» поглощения: как однотипные или между ними есть различия?

Эти термины близки, но есть нюанс:

недружественное поглощение — это любое поглощение без согласия руководства компании-жертвы, а враждебное предполагает использование особенно агрессивных методов, вплоть до СИЛОВого вмешательства или откровенно криминальных действий

4. В чем должна заключаться государственная поддержка хозяйствующих субъектов в части защиты от враждебных захватов?

Здесь Государство должно:

ужесточить регистрацию юридических лиц и контроль за сделками с акциями, централизовать корпоративные споры в арбитражных судах, ограничить применение обеспечительных мер

5.В чем угроза экономической безопасности фирмы, если она не исследует рынок и конкурентную среду?

Без анализа рынка и конкурентов компания не сможет вовремя адаптироваться к изменениям, станет уязвимой для захвата, может потерять клиентов и рыночную долю. Это делает её лёгкой целью для

рейдеров.

6. В чем заключается экономическая эффективность добровольного слияния хозяйствующих субъектов?

Добровольное слияние позволяет объединить ресурсы, оптимизировать управление, снизить

издержки, расширить рынок и повысить конкурентоспособность. Это более стабильный и выгодный процесс, чем поглощение через

давление.

7. Кому в первую очередь наносят вред силовые захваты предприятий и почему?

В первую очередь страдают:

• Сотрудники - из-за потери работы или давления;

• Акционеры — из-за обесценивания активов;

• Партнёры и поставщики - из-за срыва договоров;

• Государство - из-за падения доверия к правовой системе и утраты налоговых поступлений

1. Рейдеры—это люди занимающиеся захватом фирм, предприятий и организаций незаконными или полузаконными способами. Чаще всего это делается чтобы продать бизнес и извлечь какую-либо финансовую прибыль

2. Чаще всего для рейдеров привлекательны прибыльные предприятия с хорошими активами, но с слабо защищённой юридической структурой. Это помогает им найти какие-то изъяны и слабые места у предпричтия и воспользоваться этим для рейдерского захвата

7. В первую очередь страдают воадельцы фирмы, которые теряют весь свой доход от данного предприятия. Далее идут работники фирмы, которые могут остаться без работы, а также инвесторы (если есть) которые теряют свои вложения в данный бизнес

Сулейманова Сабина ФПиФ

экономическое поведение домохозяйств в условиях дифференциации дохода очень сложно и разнообразно. Происходит преобладание потребительских расходов над сбережениями,так как все средства уходят на удовлетворение потребностей и возможность откладывать на «черный день» просто отсутствует. Главная цель- выжить и удовлетворить базовые потребности,поэтому перспективы на долгосрочные цели тоже отсутствуют. В зависимости от уровня дохода,домохозяйства различными способами справляются с обеспечением семьи:

- домохозяйствс с низким уровнем дохода

-использование общественного транспорта,вместо автомобиля

-покупка недорогой одежды,а возможно даже б/у

-неполная занятость на неспольких местах работы

-Оформление пособий, субсидий и других видов социальной поддержки, предоставляемых государством.

- домохозяйства со средним уровнем дохода

-учет доходов и расходов, опредедение приоритетных целей и контроль за расходами

-создание финансовой подушки

-инвестиции в образование и развитие

-планирование крупных покупок

- домохозяйста с высоким доходом

-использование услуг финансовых консультантов и управляющих активами.

-вложение средств в активы

-использование надоговых льгот и оптимизация налоговых платежей

Джахпарова Фатима.

В условиях современной экономики, где доходы домохозяйств значительно различаются, подходы к экономическому ведению становятся различными в зависимости от финансовых возможностей.

Домохозяйства с низкими доходами сосредоточены на удовлетворении базовых потребностей, таких как питание и жилье. Они тщательно планируют бюджет, стремятся находить скидки и предложения, а также ищут подработку для увеличения доходов.

Семьи со средним уровнем доходов имеют больше возможностей для гибкости в расходах. Они могут инвестировать в образование и здоровье, а также накапливать сбережения. Однако они также подвержены экономическим рискам, связанным с изменениями на рынке труда и ценовой нестабильностью.

В домохозяйствах с высоким уровнем доходов есть возможность более разнообразного потребления и инвестиций. Эти семьи активно управляют своими активами и могут позволить себе качественные товары и услуги, а также рисковые финансовые решения. Тем не менее, они сталкиваются с задачами управления большими активами и налоговыми обязательствами.

Таким образом, экономическое ведение домохозяйств варьируется в зависимости от уровня доходов, что формирует разнообразие в потребительском поведении и требует адаптации рыночных и государственных инициатив к потребностям различных групп населения.

в нашем мире экономическое поведение домохозяйств очень сильно различается в зависимости от уровня их доходов.

например, основная задача домохозяйства с низкими доходами- выживание и удовлетворение базовых потребностей (то есть это еда, жилье, одежда, коммунальные платежи и тд).

их особенности экономического поведения

● любое повышениепо на рынке в ценахможет серьезно ударить по бюджету хозяйства.

● ограничены в выборе качественного продукта,так как им необходимо вложиться в товар,несмотря на его качество

● склонность в экономии всего, то есть введение строгого расчёта расходов и доходов, высчитввание бюджета заранее и тп.

●поиск дополнительных источников дохода: подработки, неофициальная занятость и тд.

что касается домохозяйств со средними доходами:

их основная задача состоит в обеспечение комфортного уровня жизни, удовлетворение не только базовых, но и ряда вторичных потребностей (например, образование, отдых).

из особенностей экономического поведения это более широкий выбор товаров и услуг,то есть имеется возможность выбирать товары с лучшим соотношением цены и качества, так как на это располагает их бюджет.

появляется возможность формирования сбережений или же возможность откладывать часть дохода на будущее (например, на пенсию, образование детей).

появляется возможность инвестировать в различные финансовые инструменты, хотя уровень риска может быть различным.

домохозяйства со среднимдоходом способны к планирование бюджета более осознанно, управляя доходами и расходами.

и под конец, гвооря про домохозяйства с высокими доходами,их основная задача является сохранение и приумножение капитала, обеспечение высокого уровня жизни для себя, будущих поколений,общества в целом.

из особенностей экономического поведения можно выделить низкую чувствительность к ценам на товары и услуги,профессиональное качественное управление финансами: есть возможность часто обращаться к финансовым консультантам в вопросах ведения дел.

домохозяйства с крупным доходом способны принимать активное участие в благотворительности и социальных проектах,улучшая тем самым общемтвенную жизнь и превознося свои коррективы. есть возможность поддерживать социально значимые инициативы для государства и общества (по охране труда и того типа).

хочется также отметить тенденции развития домохозяйств, такие как уровень образования и финансовой грамотности,ведь чем больше знаний у человека,тем взвешаннее и разумнее решения он принимает.

это состав домохозяйств, а именно наличие и количество участников в нем.

культурные и социальные нормы на определённых территориях так же играют свою роль,ведь везде они разные и все зависит от привычек и мировоззрения общества.

таким образом, дифференциация доходов приводит к существенным различиям в экономическом поведении домохозяйств.

Кушиева Гуру 1 курс 1 группа ФПиФ Экономическое ведение домохозяйств в условиях дифференциации доходов

Современная экономическая реальность характеризуется значительной дифференциацией доходов населения, что напрямую влияет на финансовое поведение домохозяйств. В зависимости от уровня благосостояния семьи по-разному распределяют ресурсы, адаптируются к экономическим кризисам и планируют будущие расходы.

1. Низкодоходные домохозяйства

Семьи с низким уровнем доходов вынуждены строго контролировать расходы, отдавая приоритет базовым потребностям: питанию, жилью, коммунальным услугам и минимальному медицинскому обслуживанию. Их бюджет часто строится по остаточному принципу: после обязательных трат свободных средств почти не остается. В таких условиях домохозяйства активно используют стратегии экономии: покупка дешевых товаров, отказ от необязательных расходов, поиск дополнительных заработков. Кредиты, если и берутся, то чаще на текущие нужды, что может усугублять финансовую неустойчивость.

2. Среднедоходные домохозяйства

Семьи со средним уровнем доходов обладают большей финансовой гибкостью. Они могут позволить себе не только базовые товары, но и качественное образование, отдых, страхование и небольшие накопления. Их потребительское поведение более рационально: они сравнивают цены, ищут выгодные предложения, но при этом могут позволить себе, например, технику или путешествия. Кредиты используются осознанно – чаще для крупных покупок (жилье, автомобиль). Однако в условиях инфляции или экономического спада такие домохозяйства вынуждены сокращать необязательные траты.

3. Высокодоходные домохозяйства

Для богатых семей ключевой особенностью является возможность накопления и инвестирования. Они тратят меньшую долю дохода на текущие нужды, а основное внимание уделяют сохранению и приумножению капитала. Их потребительское поведение ориентировано на премиум-сегмент: дорогое жилье, качественные услуги, образование в престижных учреждениях. Кредиты используются стратегически – например, для бизнеса или налоговой оптимизации. В условиях экономической нестабильности такие домохозяйства меньше страдают, так как имеют финансовую "подушку безопасности".

Заключение

Дифференциация доходов определяет не только уровень потребления, но и стратегии экономического поведения домохозяйств. Низкодоходные группы вынуждены сосредоточиться на выживании, средний класс балансирует между потреблением и накоплением, а высокодоходные семьи могут позволить себе долгосрочное финансовое планирование. Государственная социальная политика должна учитывать эти различия, поддерживая уязвимые группы и создавая условия для роста благосостояния всех слоев населения.

Набиева Амина - 1 курс1 академ группа ФИЯ

"Экономическое поведение домохозяйств в условии дифференциации доходов".

В современном обществе уровень

доходов домохозяйств существенно

варьируется, что оказывает значительное влияние на их экономическое поведение Дифференциация доходов формирует

различные стратегии потребления,

сбережений и инвестиций, а также

определяет способы адаптации к текущим экономическим условиям.

Домохозяйства с высокими доходами

обладают большей финансовой устойчивостью и гибкостью. Они могут позволить себе не только удовлетворять базовые потребности, но и инвестировать в образование, здоровье, недвижимость. Высокий уровень дохода также дает возможность приобретать качественные товары и услуги.

Домохозяйства со средним уровнем

дохода стараются оптимизировать

расходы, сокращая необязательные траты и уделяя внимание планированию бюджета. В сложных экономических условиях они могут временно отказаться от крупных покупок или инвестиций. При этом средний класс часто стремится к повышению квалификации и поиску дополнительных источников дохода для улучшения своего финансового положения.

Домохозяйства с низкими доходами сталкиваются с наиболее серьезными трудностями. Их бюджет зачастую ограничен необходимостью покрывать базовые потребности — питание, жилье коммунальные услуги. Низкий уровень дохода ограничивает возможности для накоплений и инвестиций. Для выживания многие домохозяйства прибегают к поиску дополнительного заработка в социальной поддержке со стороны государства и общественных организаций.

Таким образом, дифференциация доходов напрямую влияет на экономическое поведение домохозяйств. А также понимание этих различий важно для разработки эффективной социальной политики и мер поддержки различных слоев населения в условиях экономической нестабильности.

Рамазанова Патимат Ражавовна, ФПиФ, 1 курс, 1 группа. Эссе

«Экономическое ведение домохозяйств в условиях дифференциации доходов»

В современном обществе экономическое ведение домохозяйств является важной темой, особенно в условиях дифференциации доходов. Разные домохозяйства сталкиваются с различными экономическими реалиями, что влияет на их подход к потреблению, сбережениям и инвестициям.

Уровень доходов и потребительские привычки:

Первое, что стоит отметить, это то, что домохозяйства с высоким уровнем доходов имеют больше возможностей для потребления. Они могут позволить себе не только базовые товары и услуги, но и роскошные вещи, такие как путешествия, дорогие автомобили и элитную одежду. Эти домохозяйства часто инвестируют в образование своих детей, что в дальнейшем способствует увеличению их доходов. Например, они могут отправлять детей в частные школы или на обучение за границу, что является долгосрочной инвестицией.

С другой стороны, домохозяйства с низким уровнем доходов сталкиваются с ограничениями в потреблении. Их бюджет часто направлен на удовлетворение первичных потребностей: питание, жилье и медицинское обслуживание. В условиях нехватки средств такие домохозяйства вынуждены тщательно планировать свои расходы. Они могут прибегать к скидкам и акциям, искать более дешевые альтернативы продуктов и услуг. Часто такие семьи не могут позволить себе откладывать деньги на будущее или инвестировать в образование, что создает порочный круг бедности.

Экономическое поведение в условиях неопределенности:

Неопределенность также играет важную роль в экономическом ведении домохозяйств. Домохозяйства с высоким доходом могут более уверенно планировать свои расходы и сбережения, так как у них есть «подушка безопасности» в виде накоплений. В то время как семьи с низким доходом чаще всего живут от зарплаты до зарплаты, что делает их уязвимыми к неожиданным расходам, таким как медицинские счета или поломка бытовой техники. В таких ситуациях они могут прибегать к займам или кредитам, что ведет к увеличению долговой нагрузки.

Сбережения и инвестиции:

Сбережения также зависят от уровня дохода. Высокообеспеченные домохозяйства имеют возможность не только откладывать деньги, но и инвестировать их в различные финансовые инструменты — акции, облигации, недвижимость. Это позволяет им увеличивать свои активы и обеспечивать финансовую стабильность в будущем. Напротив, домохозяйства с низким уровнем дохода часто не имеют возможности откладывать средства на сбережения и могут не иметь финансовой грамотности для инвестирования.

Шекерханова Регина ФИЯ 1 академ

Экономическое поведение домашних хозяйств в условиях дифференциации доходов

В современной экономике уровень доходов является ключевым фактором, определяющим потребительские стратегии домохозяйств. Чем сильнее дифференциация доходов, тем заметнее различия в адаптации к экономическим изменениям. Низкодоходные семьи вынуждены жестко ограничивать расходы, средний класс ищет баланс между потреблением и сбережениями, а высокодоходные домохозяйства сохраняют финансовую устойчивость, перераспределяя траты. Каждая группа реагирует на экономические вызовы по разному и различные модели поведения формируются в условиях неравенства также не одинаково.

1. Низкодоходные домохозяйства.

Для семей с малыми доходами экономические трудности означают жёсткую экономию и приоритет базовых потребностей. Их поведение характеризуется:

Сокращением необязательных расходов – отказ от развлечений, от платного образования и медицины, в некоторых случаях.

Поиском самых дешёвых товаров – покупка продуктов по акциям, выбор низкокачественных брендов, посещение бюджетных магазинов.

Зависимостью от государственной поддержки – льготы, субсидии, бесплатные благотворительные акции становятся важными.

Ростом долговой нагрузки – если доходы падают, домохозяйства берут микрозаймы или пользуются кредитными картами.

Например, В условиях инфляции такие семьи первыми отказываются от мяса, фруктов и качественных товаров, переходя на макароны, крупы и замороженные полуфабрикаты.

2. Среднедоходные домохозяйства.

Средний класс стремится сохранить привычный уровень жизни, но вынужден подстраиваться под экономические изменения. Их поведение характерна:

1) Оптимизацию бюджета – отказ от импульсных покупок, особое внимания к скидкам/акциям, сравнение цен в разных магазинах.

Перераспределение расходов – сокращение трат на одежду и развлечения при сохранении затрат на образование и здоровье.

Накопление "подушки безопасности"– часть доходов откладывается, но не всегда успешно из-за роста цен.

Кредитование для поддержания уровня жизни – ипотека, автокредиты, рассрочки на технику.

Например, Семья со средним доходом может отказаться от отпуска за границей, но продолжает оплачивать репетиторов для ребёнка, считая это инвестицией в будущее.

3. Высокодоходные домохозяйства

Состоятельные семьи меньше зависят от текущей экономической ситуации, но их поведение тоже меняется:

Снижение демонстративного потребления – в кризис показная роскошь становится менее приемлемой, поэтому растёт спрос на статусные товары, не привлекающие особого внимания.

Увеличение инвестиций – деньги вкладываются в недвижимость, акции, бизнес, а не в краткосрочные покупки.

Гибкость в расходах – возможность быстро переключаться между сегментами, например, покупать дорогую, качественную еду, но экономить на быте/одежде).

Использование налоговых и финансовых схем – оптимизация налогов, покупка инвестиций за рубежом.

Например, Богатые домохозяйства могут сократить число покупок люксовых авто, но увеличить вложения в зарубежную недвижимость как способ сохранения капитала.

Дифференция доходов имеет также последствиям. Чем сильнее разрыв между богатыми и бедными домохозяйствами, тем заметнее поляризация потребительского поведения: Сужение среднего класса ведёт к сокращению спроса на товары среднего ценового сегмента. Рост социальной напряжённости - низкодоходные группы требуют больше господдержки, а высокодоходные стремятся к налоговым льготам.

Экономическое ведение домохозяйств в условиях дифференциации доходов.

В условиях дифференциации доходов домохозяйства с высоким уровнем дохода имеют больше возможностей для сбережений, инвестиций и потребления товаров и услуг высокого качества, что обеспечивает им экономическую стабильность и рост благосостояния. Домохозяйства со средним уровнем дохода стремятся оптимизировать свои расходы, часто прибегая к кредитам для приобретения дорогостоящих товаров и услуг, и более чувствительны к изменениям экономической ситуации. Домохозяйства с низким уровнем дохода вынуждены фокусироваться на удовлетворении базовых потребностей, часто испытывая финансовые трудности и ограниченные возможности для улучшения своего экономического положения.

Бабаева Эльмира, 1 курс Психология

Экономическое ведение домохозяйств в условиях дифференциации доходов?

В условиях дифференциации доходов домохозяйства с высоким уровнем дохода имеют больше возможностей для сбережений, инвестиций и потребления товаров и услуг высокого качества, что обеспечивает им экономическую стабильность и рост благосостояния. Домохозяйства со средним уровнем дохода стремятся оптимизировать свои расходы, часто прибегая к кредитам для приобретения дорогостоящих товаров и услуг, и более чувствительны к изменениям экономической ситуации. Домохозяйства с низким уровнем дохода вынуждены фокусироваться на удовлетворении базовых потребностей, часто испытывая финансовые трудности и ограниченные возможности для улучшения своего экономического положения.

Бабаева Эльмира, 1 курс Психология

Акаева Райана ФИЯ 1 академическая группа

Экономическое поведение домохозяйств в условиях дифференциации доходов относится к тому, как разные домохозяйства принимают финансовые решения, когда существует неравенство в доходах.

К доходам домохозяйст относится заработная плата.

Особенности экономического поведения домохозяйств:

1. Потребительское поведение: Домохозяйства с высокими доходами ориентируются при установление цен на рынок; с низкими доходами применяет стратегии выживания, не связанные с рынком

2. Экономические кризисы сильно влияет на домохозяйствах с низкими доходами, усугубляя разрыв малообеспеченных и высокодоходных групп.

3. Рыночные преобразования могут привести к дифференциации доходов

4. Домохозяйства с низкими доходами используют более активные стратегии выживания, включая поиск дополнительных источников дохода и оптимизацию расходов, в то время как домохозяйства с высокими доходами имеют больше возможностей для накоплений и инвестиций.

Исаева Патимат 1к 1гр

Низкодоходные дом-ва Преимущественно потребительские расходы с минимальными накоплениями. Активно используют социальные льготы, субсидии. Зависят от неформальных источников дохода (подработки, бартер).

Среднедоходные дом-ва

Стараются оптимизировать бюджет (использование дисконтов, кредитов на выгодных условиях). Формируют резервы(депозиты, страховки). Инвестируют в человеческий капитал (образование, здоровье)

Высокодоходные дом-ва

Инвестируют в разные активы (недвижимость, ценные бумаги, бизнес). Используют налоговые оптимизации в бизнесе. Присуще роскошное потребление (премиум-товары, путешествия).

Дифференциации (неравенство) доходов стимулируют специфическое для каждого вида экономическое поведение. Бедные выживают,богатые разделяют и властвуют.

Алхасова Амина - 1 курс 1 академ группа ФИЯ

Экономическое поведение домашних хозяйств в условиях дифференциации доходов

В современном обществе доходы распределены неравномерно, и это влияет на то, как разные семьи ведут себя с точки зрения экономики. Домохозяйства с разным уровнем дохода по-разному реагируют на экономические трудности и принимают финансовые решения.

Семьи с низкими доходами тратят большую часть бюджета на еду, жильё и коммунальные услуги. У них почти не остаётся денег на сбережения. В сложные времена они уменьшают потребление и стараются найти дополнительный заработок.

Средний класс, как правило, планирует бюджет более осознанно. Такие семьи не только покрывают базовые нужды, но и инвестируют в образование, здоровье, иногда откладывают деньги. В кризис стараются сократить лишние расходы, но сохраняют стабильность.

Домохозяйства с высоким доходом ведут себя иначе. Они инвестируют, покупают дорогие товары, путешествуют и откладывают значительные суммы. В нестабильные периоды они стараются сохранить и приумножить капитал.

Таким образом, экономическое поведение зависит от дохода. Чем выше доход, тем больше возможностей у семьи: планировать, копить и вкладывать. Эти различия важно учитывать при разработке социальных программ и поддержке населения.

Велиханова Амина 1 курс 1 академ. группа ФИЯ

Экономическая нестабильность, инфляция, колебания цен, снижение доходов и прочее оказывает разное влияние на домохозяйства в зависимости от их дохода. В этих условиях различия в экономическом и потребительском поведении между низко-, средне- и высокодоходными домохозяйствами становятся особенно заметны. Дифференциация доходов означает неравномерное распределение благ между разными слоями населения. Причинами дифференциации могут быть территориальные различия в доходах, неравный доступ к качественному образованию и высокооплачиваемым профессиям, нестабильность экономики, ограниченность социальной поддержки.

Низкодоходные домохозяйства испытывают острое влияние кризисных явлений они ориентированы на текущее потребление. Основная часть их доходов уходит на базовые потребности, при этом даже незначительное повышение цен может оказывать сильное влияние. Такие домохозяйства экономят на всем, кроме самого необходимого, у них увеличивается зависимость от социальных пособий, нет возможности копить деньги

Среднедоходные домохозяйства стремятся поддержать стабильность и сохранить привычный уровень жизни. Они перераспределяют расходов, стараются экономить на некоторых товарах, от некоторых отказываются.

Высокодоходные ориентированы на долгосрочную выгоду них есть резервы, которые позволяют им сохранять привычный уровень жизни и адаптироваться к кризисам. Они инвестируют в недвижимость, валюту, ценные бумаги, образование.

Шахруханова Амина - 1 курс 1 академ группа ФИЯ

Разные домохозяйства в зависимости от уровня дохода справляются с текущими экономическими условиями по-разному, что проявляется в их экономическом и потребительском поведении.

Высокодоходные домохозяйства имеют возможность тратить на товары и услуги премиум-класса, качественное жилье и высококачественное образование. Их потребительское поведение ориентировано на качество и статус.

В условиях экономической нестабильности такие домохозяйства могут позволить себе сократить расходы на менее важные вещи, сохраняя при этом уровень жизни. Они чаще инвестируют в финансовые инструменты (акции, облигации) и недвижимость, что позволяет им накапливать богатство. Способны быстро реагировать на изменения в экономической среде благодаря своим ресурсам.

Если говорить о низкодоходных домохозяйствах, то сновное внимание уделяется удовлетворению базовых потребностей — жилью, пище, здравоохранению. Расходы на развлечения и роскошь минимальны. В условиях кризиса они могут сокращать потребление, переходить на более дешевые товары и услуги, что ограничивает их возможности. Часто прибегают к займам или кредитам, что увеличивает финансовую нагрузку. В условиях кризиса они могут полагаться на социальные программы и помощь государства.

Таким образом, уровень дохода существенно влияет на то, как домохозяйства справляются с текущими экономическими условиями. Высокодоходные домохозяйства обладают большей гибкостью и устойчивостью, в то время как низкодоходные сталкиваются с большими ограничениями и рисками.

Манатова Амина 1 академгруппа

Экономическое поведение домашних хозяйств в условиях дифференциации доходов

Дифференциация доходов - различие в уровнях заработка – оказывает прямое влияние на то, как семьи распоряжаются своими финансами.

Так она оказывает существенное влияние на экономическое поведение домашних хозяйств.

Различный уровень дохода определяет доступ к ресурсам, формирует потребительские предпочтения и стратегии выживания в условиях экономической нестабильности.

Домохозяйства с низким уровнем дохода, зачастую находящиеся за чертой бедности или близкие к ней, вынуждены концентрироваться на удовлетворении базовых потребностей – питании, жилье, одежде. Их экономическое поведение характеризуется высокой чувствительностью к изменению цен на товары первой необходимости. Любое, даже незначительное, повышение цен или снижение доходов может привести к резкому ухудшению уровня жизни. Сбережения, как правило, отсутствуют или крайне малы, что делает эти домохозяйства чрезвычайно уязвимыми перед экономическими шоками. В условиях кризиса они вынуждены прибегать к заимствованиям у родственников, друзей, микрофинансовых организаций, либо сокращать потребление даже самых необходимых товаров и услуг. Инвестиции и долгосрочное планирование для них практически недоступны.

Домохозяйства со средним уровнем дохода имеют больше возможностей для маневра. Они могут позволить себе не только базовые товары, но и некоторые предметы длительного пользования, отдых, образование, медицинские услуги. Их потребительское поведение характеризуется большей гибкостью: в случае экономических трудностей они могут сократить расходы на необязательные товары и услуги, отложить крупные покупки. У них есть возможность формировать сбережения, хотя зачастую недостаточные для долгосрочных инвестиций. В условиях экономической нестабильности домохозяйства со средним уровнем дохода стремятся к сохранению достигнутого уровня жизни, оптимизируя расходы и ища дополнительные источники дохода.

Домохозяйства с высоким уровнем дохода менее зависимы от колебаний экономической конъюнктуры. Они могут поддерживать высокий уровень потребления даже в условиях кризиса. Сбережения значительны и позволяют инвестировать в различные активы: недвижимость, ценные бумаги, бизнес. Их экономическое поведение направлено на приумножение капитала и диверсификацию рисков. Они могут позволить себе приобретать дорогие товары и услуги, инвестировать в образование, здравоохранение, путешествия.

Таким образом, дифференциация доходов существенно влияет на экономическое поведение домашних хозяйств. Домохозяйства с низким уровнем дохода ориентированы на выживание, со средним – на поддержание и незначительное улучшение уровня жизни, а с высоким – на приумножение капитала. Понимание этих особенностей важно для разработки эффективной социально-экономической политики, направленной на снижение неравенства и повышение благосостояния всех слоев населения.

Абдулхабирова Малика - 1 курс 1 академ группа ФИЯ

Разрыв в доходах существенно влияет на экономическое поведение домохозяйств. Данное эссе анализирует особенности адаптации и стратегии, применяемые домохозяйствами с разным уровнем достатка.